Художник Владимир Янкилевский перед смертью: «Запасники для меня являются крематорием»

Для художника самое страшное — не смерть, а забвение его работ. Владимир Янкилевский ушел, а его вещи остались. Сейчас их активнее начинают выставлять в Москве. 15 февраля Владимиру Борисовичу исполнилось бы 80. Юбилей — лишь повод вспомнить мастера. Да он и не забыт. Лучшее занятие в этот день — смотреть его работы, читать его тексты.

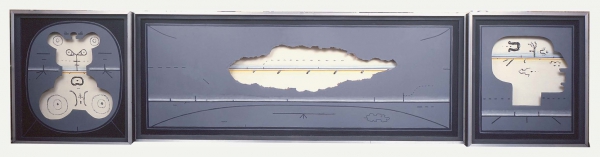

Владимир Янкилевский на фоне триптиха № 4. Существо во Вселенной, 1964. Москва, 1965. Фото из личного архива Янкилевских.

Янкилевский — тот самый художник, чьи картины разгромил Хрущев на выставке в Манеже в 1962-м. Скандал и нахлынувшие за ним последствия (15 лет без легальных выставок, бедность) не сломили мастера.

Со временем его монументальные философские триптихи дождались славы. Большинство из них жесткие по форме и содержанию, не пытаются нам понравиться или быть понятными. Сбивают с ног мощью и самодостаточностью, непредсказуемыми соединениями живописи со скульптурой, графики — с коллажем…

Художник свободно лавировал между абстракцией и фигуративностью, не делая при этом шаг назад. Каждый новый этап становился эволюцией. При явных тематических и стилистических изменениях он оставался верен своим образам, нащупанным еще в молодости. Один из них — дверь. Как верно замечено коллегами, часто инсталляция начинается с двери. Выходит: от Янкилевского до Павленского — один шаг.

Владимир Борисович стоит особняком среди соотечественников. Его статус мэтра и живого классика — интернационален (работы хранятся в самых престижных музейных и частных собраниях). Сам процесс живописи стал для него строительством нового мира — мира художественного пространства, который, как правило, не ограничен рамой. Про такую живопись писал Малевич: она продолжает движение жизни; растет лесом, горою, камнем, а художник выявляет организм живописи, ее тело.

Владимир Янкилевский с Риммой. Лондон, 2010. Фото из личного архива Янкилевских.

Искусство Янкилевского — не в бровь, а в глаз, но раскрывается оно не сразу. Непонимание часто рождает отчуждение. А какое еще могло быть отношение к произведениям, которые верховный главнокомандующий прилюдно назвал «мазней»? Художнику с женой и музой Риммой Солод пришлось со временем перебраться в Нью-Йорк, затем в Париж. Там сразу поняли, что к его работам не нужны ключи и пароли; любая из этих абстракций — образ человеческих переживаний, а над ними не надо ломать голову, их надо просто чувствовать. Этого тоже коснулись в разговоре…

– Сегодня у меня последний сеанс радиотерапии из 35, представляете? – улыбчиво начинает Владимир Борисович. – В госпитале сказали, через несколько месяцев все пройдет. Так что с завтрашнего дня начну выздоравливать.

– Обязательно! Надо успеть подготовить юбилейные выставки в Московском музее современного искусства (ММОМА) и Государственном центре современного искусства (ГЦСИ). Многие ваши работы живут в музейных и частных запасниках уже не один год. Как вы к этому относитесь?

– Ужасно! Запасники для меня являются крематорием. Но не удивляюсь, когда узнаю, что мои вещи не в экспозиции. Они не вписываются в мейнстрим. Часто в музеях современного искусства мы видим фотографии на веревках, кучи камней или песка с надписями, огромные полотна с одной нарисованной полоской. Эти вещи излучают мертвечину, от них ничего не исходит. Магритт, Пикассо пульсируют, но как только входишь в залы последних десятилетий (залы contemprary art), на тебя накатывает мертвящая пустота — никакого контакта, гнетущее чувство. Это и есть нынешний декаданс салона, часто называемого авангардом.

Диалог, 1961. Картон, масло, 150 × 210 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Фото из личного архива Янкилевских.

– Какие работы для вас живые?

– Которые активно воздействуют на зрителя. Он как бы присутствует с этой вещью в одном пространстве. Когда пейзаж рисуется традиционно, ты смотришь на него, особенно если он в раме, как на что-то, происходящее где-то когда-то с кем-то. Актуальная же живопись проходит сейчас перед зрителем. Он становится её соучастником, находится в том же пространстве, что и живая вещь. Поэтому я делаю объемные работы.

– Вас в начале работы не пугают большие размеры?

– Ночью — нет, когда ничто не мешает сосредоточиться. Самое главное — определить тональность и тему. Это надо делать в состоянии наивысшего напряжения. Если это удается, остальная работа уже не потребует максимальной отдачи. В такие моменты я становлюсь импровизатором зафиксированного максимально драматического конфликта и в какой-то степени созерцаю самим же созданную жизнь.

– Это для вас идеал в искусстве?

– Да, в таком случае вещь кричит молча. Это самый важный критерий отличия настоящего искусства от другого. Только не путайте с имитацией крика. Искусство требует тишину — в себе, вокруг — для проникновения, осмысления… Еще тишина — критерий окончания работы над вещью. Картина закончена тогда, когда она приведена в состояние покоя всех конфликтов. Тогда она может стать образом бесконечности. Достигнутая гармония молчит. Ее молчание засасывающее, так же как звездное небо или даль. Настоящая картина предполагает и молчание смотрящего.

– То есть настоящее искусство, по-вашему, не нуждается в комментарии?

– Да, отвечу на примере своих вещей: в них ничего видимого не происходит. Что комментировать-то, если и так все видно? Поэтому у меня мало критиков и почитателей. Мало кто умеет молчать и просто чувствовать искусство.

Владимир Янкилевский. На заднем плане триптих № 20 Адам и Ева. IV, 2005 и Дверь. IV. У себя (Меланхолия), 2005. Москва, 2005. Фото из личного архива Янкилевских.

– Только ли поэтому не воспринимаются ваши вещи?

– Они нелегки для восприятия. Но это не служит критерием их допуска к показу. Любой художник должен иметь право показать то, что он делает, и имеет право на открытую критику. Я не боюсь квалифицированной критики, боюсь быть заживо похороненным.

– Не хороните себя раньше времени. Лучше скажите, чувствуете, что сделали свою главную работу или она еще впереди?

– Надеюсь. Все, что я оставлял, а не уничтожал, было и остается абсолютно актуальным. Чувствую, что все это живое. Вот, к примеру, триптих «Мгновения вечности», где соединяются женское начало с мужским.

– Почему ваши женщины изображены всегда в фас, а мужчины – в профиль?

– Фас — стабилен, профиль — динамичен. Мужчина устроен так, что он постоянно ищет изменений. Он в этом смысле антигуманист. Женщина — гуманистична. Любое научное открытие антигуманистично: оно разрушает уже сложившийся порядок.

– Для вас существуют запреты?

– Многие из них изложены в Ветхом завете. Их, конечно, можно снять. Все можно, если нет ничего святого и все дозволено. Только при этом человек лишает себя воображения. И освобождает одновременно бесовские силы и энергию. Если художник снимает очередной слой запрета, он обнажает то, что когда-то было неприкасаемой тайной и таинством.

Из цикла Мутанты (Содом и Гоморра). Общественная жизнь, 1975. Бумага, гуашь, тушь, 43 × 60 см. Музей Майоля – Фонд Дины Верни, Париж.

– Ваши мутанты — это бесы в определенном смысле?

– Да, трактую их как деформации человеческой психики, которые происходят под влиянием социальных проблем. Язык мутантов — Новоречь. Этой страшной эпидемии противостоит только культура – как память человечества. Но не массовая культура, которая не имеет и не может иметь памяти, поскольку она расположена в одном измерении актуального социума. Мои мутанты как уродства современности говорят только языком массовой культуры. Это, как правило, очень практичные люди: кандидаты в супер-стары, герои масс-медиа… Не выступаю как фанатик, требующий отрубить сухие ветки на живом дереве. Это часть жизни, и я воспринимаю ее целиком как самое потрясающее произведение, где всему есть место и все взаимосвязано. Надеюсь, мне удалось воспроизвести эту картинку в своих вещах.

– Как придумываете названия работ?

– Такое не придумывается, это так и есть. Название — концепция вещи. Не сижу и не думаю, как бы назвать ее похитрее. К примеру моя «Дверь». Как еще ее можно назвать? Хотя нет, можно… В свое время она простояла в разобранном виде больше 20 лет у Дины Верни в Париже. До открытия музея Майоля (скульптор, чьей музой была Верни) в 1995 году, где ее впервые выставили, но… в закрытом виде и с подписью «Шкаф». Я попытался ее открыть, ко мне бросился охранник: дескать, я не имею права трогать экспонат. Я в истерике, так как ждал этого момента больше 20 лет, кинулся к Дине, сказав, а точнее промычав, что это «Дверь», а не «Шкаф». Объяснял, что название концептуально, и дверь должна последовательно открываться, чтобы зрители видели, что происходит внутри. На что Дина ответила: «Какая разница?». Скорее всего, Дину привлекла только внешняя фактура двери московской коммуналки, а ее идея осталась совершенно не понятой.

Дверь (Посвящается родителям моих родителей…), 1972. Объект, 178 × 143 × 30 см. Музей Майоля – Фонд Дины Верни, Париж. Фото из личного архива Янкилевских.

– Какая идея?

– Я все время сосредоточен на поиске пластической формы, которая бы была максимально содержательна. Добился этого в «Двери». Она предельно точная, так как человек в ней запечатлен как будто в экзистенциальном ящике, то есть как в жизни. Герой находится между двумя крайними состояниями — между входом и выходом — между бесконечностью и актуальностью, этой дверью, которая может быть дверью коммуналки или еще чего-то.

– Про это же ваши люди в ящиках?

– Не совсем, в виде этих ящиков я создал границу, мембрану между внутренним миром человека и его внешним миром, то есть между давлением внешнего мира и внутренним сопротивлением человека. Сама форма ящиков и людей в них не искусственная, она создается в процессе жизни. Каждый человек испытывает давление: психологическое, социальное… Это давление его деформирует, его внутреннюю жизнь. Если он конформист, то поддается полностью этому давлению и принимает форму, которую ему навязывает общество или окружение. Если он не конформист, то сопротивляется и нейтрализует это давление. Тогда форма становится совсем другая. У каждого человека своя форма.

– Мне казалось, что ящики про людей, которые сами сковывают себя по рукам и ногам и в конечном счете про одиночество.

– Эти вещи можно бесконечно обсуждать. Другое дело, что человек, накормленный продуктами массовой культуры, не способен их считывать. У его воображения не остается пространства, то есть внутренней свободы. Как итог — стереотип социального поведения. Это уже не личность, а персонаж, интегрированный в гигантский театр марионеток, которыми манипулируют законодатели мод массовой культуры. Они сеют семена пошлости, вульгарности, обезличивания…

– Когда вы увлеклись изучением мироустройства?

– С ранних лет. Не играл с подаренными мне игрушками, а немедленно их разбирал, чтобы понять, как они устроены. Когда открывались внутренности игрушки, это и было для меня самым главным в ней. Позже сам стал изобретать и строить различные лодки и самолеты. Когда делал очередную модель-игрушку, я не был конструктором, никогда не пользовался линейками, циркулями, какими-нибудь расчетами. А представлял себя этой лодкой или самолетом и как мне сопротивляется вода или воздух и пытался создать образ движения ее (себя) в сопротивляющейся среде. Это был акт сопереживания, который стал для меня самым главным оценочным критерием окружающего мира.

Владимир Янкилевский на фоне работы из цикла Божественная комедия. Париж, 2016. Фото: Владимир Константин.

– Тогда почувствовали себя художником?

– В художественной школе. Известно, что художник тот, кто делает картины. Он знает, что такое картина и как ее делать. В принципе он ориентирован на создание шедевра, который хорошо соотносится с представлением о картине или о художественном акте у публики, критиков, галерейщиков. У него всегда есть предшественник, дающий ему образец творчества и качество изготовления. Даже по внешнему виду можно узнать художника. А я не знал, что такое картина и как ее делать. Для меня занятие искусством было познанием мира, заставляющим искать адекватную форму выражения на языке живописи, которая часто не совпадала со сложившимся представлением о шедевре. Из-за хронического безденежья часто я пользовался плохими материалами, которые попадались под руку, лишь бы успевать делать то, что было в моем воображении. Это были обрезки фанеры и стенки ящиков из-под мебели, которые я воровал ночью (во дворе дома, где я снимал комнату, был мебельный магазин). Многие вещи потом из-за этого потеряли свой первоначальный вид, краски потускнели, пожухли.

– Почему впоследствии вы отказывались от красок?

– В молодости я делал только колористические вещи — только краской, они были очень цветные, например «Атомная станция». Как только стал вводить рельеф, то функция цвета как конструктивного начала сошла на нет, потому что сам рельеф был такой сильный, что уже необходимость цвета отпала.

– Как вам давалось обучение в художественной школе?

– Поступил туда скорее по желанию родителей. Под руководством косноязычных и раздавленных величием классического искусства преподавателей я постоянно ощущал пустоту, которую мечтал заполнить естественно-научными занятиями и интересами. Так продолжалось до моего знакомства с искусством конца ХIХ – начала ХХ веков Франции и выставкой Пикассо в Москве (1956 год). Это было подобно шоку или звонку будильника, который пробудил меня от сонного состояния, где я находился, изучая совершенно меня не трогающие и наводящие скуку произведения. Их ставили в школе как образец для подражания.

– Чем вас потрясла французская живопись?

– Я не в состоянии был понять и объяснить для себя — чем. Только чувствовал, что из этих картин идет живая освежающая волна, заставляющая волноваться и носить это переживание в себе в виде устойчивого, но трудно объяснимого впечатления. Ясно было лишь то, что это впечатление не связано с изображенным сюжета, поскольку литературный сценарий картин меня никогда не интересовал. Я стал интуитивно искать способы выражения своих переживаний на холсте.

– Учителя помогли?

– На меня они не повлияли. Занятия в художественной школе были очень cкучными: я не понимал, что мне надо делать. Педагоги тоже не знали, как надо учить. Предполагалось: если художник более или менее похоже изображает натуру, то само собой разумеется, что это и есть произведение искусства. Правда, предпочтение отдавалось более красивому рисунку, без особых объяснений, да учителя, как-то и не могли этого объяснить. Хотя задача ставилась — рисовать наиболее точно, приближенно к натуре — реалистически. И тут возникает ситуация, при которой красивое произведение получается в том случае, когда и объект изображения красивый. Поэтому, скажем, если надо рисовать некрасивый объект, художник ищет способы украсить его неким эстетством линий, красок, фактур… Все это напоминает украшение трупа. Ибо изображать, имитировать мир, а не пытаться выразить к нему свое отношение, это значит не вкладывать душу в изображение, не одухотворять его.

– Как вы себя нашли?

– У меня чисто физиологически хороший глаз, хорошо вижу пропорции, схватываю главное. Это не значит талант, это разные вещи, но мне всегда очень легко было рисовать. Всегда видел самое главное, характерное. Может поэтому делал карикатуры.

– Их ценили?

– Очень. Но однажды девочка, на которую я нарисовал карикатуру и разместил ее в стенгазете, увидела ее и заплакала. С тех пор больше их не делаю. Особенно на женщин. Когда учителя сажали натурщицу, модель, и надо было ее писать… Это было так некрасиво: атмосфера, ткань… А они говорили — ты должен делать красиво, похоже, но красиво. Я не мог понять, если это некрасиво, как можно делать красиво? Только потом догадался, что они сами не понимали, для чего нужно рисовать, что нужно рисовать. Я не понимал, чего они хотят.

Пентаптих № 1. Атомная станция, 1962. Картон, масло, 154 × 615,5 см. Музей Людвига, Кёльн. Фото из личного архива Янкилевских.

– Кто вам в то время нравился из художников?

– Врубель, Леонид Пастернак. У него очень хорошая графика. В ней есть чувство. А у меня была идея, что надо писать только то, что чувствуешь. Если, например, я рисовал натурщика, который стоял на одной ноге, другую он в это время не чувствовал, то я и рисовал только эту ногу. Так возникла идея передачи моего чувства, и начался поиск формы.

– Тогда и разорвали отношения с академизмом?

– Когда решил не поступать в Суриковский институт. К этому времени я уже понял, что он мне ничего не даст. Там мертвая школа. Поступил в Полиграфический институт, где была относительная свобода. Там были преподаватели, которые когда-то считались формалистами, они из ВХУТЕМАСа, ученики Фаворского. В то время я сильно переживал искусство Пикассо. Оно на меня подействовало, потому что я увидел в нем то, что искал — экспрессивную деформацию.

– Миро для вас что-то значит?

– Он быстро перестал меня интересовать, так как делал фактически сюрреалистические вещи, у него было небо или какое-то пространство, где плавали отдельные элементы. А я хотел сделать не небо, а большую вещь, внутри которой есть маленькие вещи, но каждый орган как внутри тела. У меня все является одинаково напряженным.

Владимир Янкилевский с женой Риммой на фоне ее портрета 1958-го года. Москва, 1974. Фото из личного архива Янкилевских.

– Как вы пришли к коллажу?

– Мир, который я хотел показать, обладал такими параметрами, которые не удавалось описать с помощью традиционных живописных методов. Например, такое мироощущение, которое появилось во мне и существует до сих пор. Его можно так обозначить: каждый человек носит в себе одновременно прошлое, настоящее и будущее. Прошлое как память, настоящее как актуальность и будущее как мечта. Нельзя сказать, что он живет только в прошлом или будущем. Это все одновременно. Он может сразу во всех пространствах быть.

– Приведите, пожалуйста, пример.

– Это прекрасно выражал Магритт. Он писал человека сразу в прошлом, настоящем и будущем. Магритт — последний художник, который может быть показывал при помощи иллюстрации проблемы современного понимания мира. И все современные течения в искусстве он предвидел и нарисовал как иллюстрацию. Описание мироустройства литературным способом — для меня неприемлемо.

– Что вам ближе?

– Музыка. Именно в ней я узнал себя, свое мироощущение. Она помогла мне прийти к правильному живописному пространству и композиционной динамике. Альберт Швейцер в своем фундаментальном труде о Бахе (я посвятил ему цикл работ) написал, что композиторы бывают живописцами и писателями. По этой аналогии я назвал бы себя художником-композитором. Но я никогда не воспринимал музыку как комментарий к каким-то жизненным событиям. Воспринимаю ее как впечатление о жизни вообще и вечности.

Триптих № 11. Мгновения Вечности (Посвящается Александру Рабиновичу), 1974. Оргалит, масло 113 × 487 × 14 см. Русский музей, Санкт Петербург. Фото из личного архива Янкилевских.

– Вы только про вечность думаете? Не хочется написать о том, что здесь и сейчас?

– Если произведения приклеены к современности — через лет 20 про них забудут. Настоящее искусство прозрачно ко времени. Оно и войдет в историю.

…Вечер памяти Владимира Янкилевского пройдет в Мультимедиа Арт музее (МАММ) 15 февраля.

Справка «МК». Владимир Янкилевский один из ключевых представителей нонконформизма. Считается основоположником метафизического концептуализма. Янкилевский — выпускник Полиграфического института, места, где в начале 60-х подспудно зрели идеи нового искусства. Именно здесь преподавал художник и педагог Элий Белютин, с которым Янкилевский сблизился, и с которым участвовал в знаменитой выставке «30 лет МОСХа» в Манеже. Сектор выставки, представлявший работы мастеров-экспериментаторов, подвергся резкой критике Никиты Хрущева. В числе работ, вызвавших раздражение генсека, были и произведения Янкилевского. После этого художник смог легально выставиться только в 1975 году, после ослабления гонений на нонконформистов. В 1965 году он написал одну из самых известных работ под названием триптих №5 «Адам и Ева», которая продана в 2017 году на аукционе «Vladey» за €250 000.

Париж.